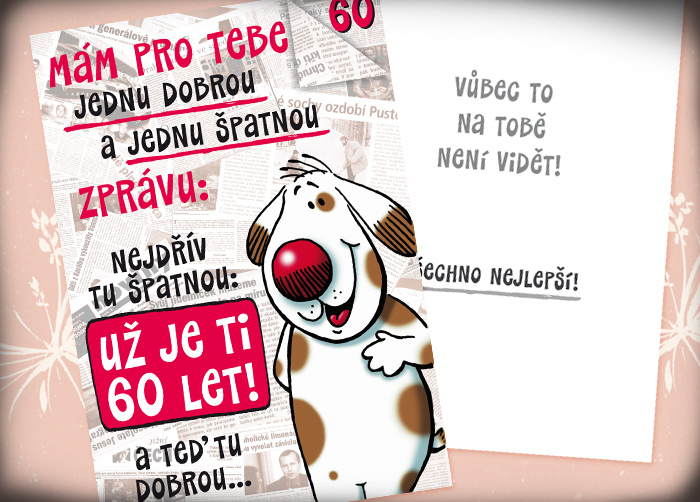

Elektronické pohlednice a obrázky k Narozeninám | strana-1 | Textová přáníčka, blahopřáníčka a citáty | www.blahopranicka.cz

Solve Přání k narozeninám 77maruska77 (Birthday wishes 77maruska77) jigsaw puzzle online with 12 pieces

Elektronické pohlednice a obrázky k Narozeninám | strana-1 | Textová přáníčka, blahopřáníčka a citáty | www.blahopranicka.cz

Přání k narozeninám pro muže Květiny online - květinářství Praha Pankrác - netradiční kytice, dárky pro muže, dárkové koše, ovocné kytice. Pro ženy čerstvé řezané růže, Holandské tulipány, gerbery. Rozvoz květin.

Přání k narozeninám | Obrázky, animace, gify | Birthday gif, Table decorations, Happy birthday quotes